お酒と上手につき合いましょう

多量飲酒などの不適切な飲酒は、「身体」への影響だけでなく、「こころ」にも影響を与えます。

健康に配慮した飲酒の仕方を知り、お酒と上手につき合いましょう。

アルコールの影響

アルコール依存症や多量の飲酒、20歳未満の人や妊婦の飲酒など、不適切な飲酒は心身に様々な影響を与えます。

身体への影響

- 臓器障害:アルコール性肝炎や肝硬変、食道炎、胃炎、すい炎、脳萎縮、末梢神経障害、アルコール性の骨粗しょう症など。

- 生活習慣病:高血圧、脂質異常症、肥満、糖尿病、痛風など

- がん:口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなど。アルコールには発がん性がある。

- 急性アルコール中毒:意識がもうろうとし、嘔吐したり呼吸状態が悪化するなど命が危険な状態になる。「イッキ飲み」をすると、酔いを感じるまでのタイムラグがあるため致死量のアルコールを飲んでしまうことがある。

- 外傷(ケガ):運動機能や集中力の低下が生じることによる転倒、高所からの転落、交通事故、ケンカなど。寝タバコによる火災や火傷も酩酊状態で起きることが多い。

こころへの影響

- アルコール依存症:アルコールには依存性があり、習慣的に飲んでいると「アルコール依存症」になる危険性がある。自分の意志や性格とは関係なく、飲酒をコントロールできなくなる。

- うつ病・自殺:アルコールは不安や憂うつな気分を一時的に和らげる作用がある。しかし、酔いから覚めると飲む前より気持ちの落ち込みが悪化するため、うつ病の誘因となることもある。また、アルコール依存症とうつ病は合併の頻度が高く、自殺の危険性が増すと指摘されている。

- 睡眠障害:寝る前のお酒は寝つきをよくする一方で眠りが浅くなることから、睡眠リズムを乱し、睡眠に支障をきたす。

- 認知症:大量飲酒は脳の萎縮を引き起こし、認知症になる危険性が増す。

社会的影響

- 仕事の問題:仕事の能力が低下したり、大切な物を紛失したりする。遅刻や欠勤をする。これらのことから失業することがある。

- 経済問題:生活費を圧迫し、借金をする。

- 家庭問題:夫婦不仲、離婚、家庭内暴力、育児放棄などを引き起こす。

- 子どもへの影響:虐待や育児放棄などを受けることがある。情緒不安定になる。

- 事故・犯罪:飲酒運転、交通事故、けんかなどを引き起こす。

その他の影響

- 20歳未満での飲酒:脳の発達を妨げる(学習能力や集中力、記憶力の低下など)、臓器障害を引き起こしやすい、性ホルモンのバランスを崩す(勃起障害や生理不順など)、急性アルコール中毒やアルコール依存症になりやすい、問題行動(暴力行為など)を起こしやすい。<注意!>ノンアルコール飲料も飲まないように。)(ノンアルコール飲料は含有アルコールが1%未満のものであり、少量のアルコールが入っているものもある。) 20歳未満の飲酒は法律違反!

- 妊婦の飲酒:胎盤を通してアルコールがお腹の赤ちゃんに入るため、早産・流産・分娩異常の原因となることがある。また、知能障害、発育障害を伴う胎児性アルコール症候群の子どもが生まれる可能性がある。 お酒は飲まないようにしましょう!

- 授乳中の飲酒:アルコールは母乳に移行し、乳児の発達を阻害する。また、長期に渡る飲酒や飲酒量が多い人は、母乳の分泌量が少なくなる。 お酒は飲まないようにしましょう!

- 高齢者の飲酒:アルコールの分解能力の低下や、体の水分量減少等により同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、転倒や骨折などの外傷、事故につながりやすい。

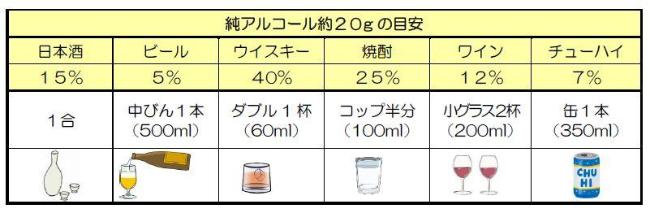

生活習慣病のリスクを高める飲酒量(純アルコール量)

1日あたり男性は40g以上、女性は20g以上の純アルコールの摂取で、生活習慣病の発症リスクが高まります。一般的に女性は男性に比べて体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないため、臓器障害を起こしやすと言われています。

<注意!> この目安は、上限まで飲んでよいというものではありません。年齢や体質によってアルコールの個々人への影響は異なります。飲酒量が少ないほどリスクは少なくなります。

アルコール量の計算をしてみよう!

例:5%のビール500mlに含まれている純アルコール量は

500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)

あなたの飲酒を見守るアルコールウォッチ

飲んだお酒を選ぶと純アルコール量と分解時間のチェックができるツールです。

飲酒や飲酒後の行動を判断するのに役立ちます。

令和6年2月に厚労省が出した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、例えば脳梗塞のリスクとなる純アルコール量は、男性1日当たり40g程度(週300g)、女性1日当たり11g程度(週75g)と示しています。

以下の外部リンクでぜひチェックしてみてください!

正しいお酒の楽しみ方

空腹の状態で飲まない

空腹の状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が速くなり、悪酔いの原因になります。また、強いお酒は胃の粘膜に直接ダメージを与えます。

食事と一緒にゆっくりと

食事と一緒にお酒を飲むことで、飲みすぎの予防になります。また、アルコールが、胃にとどまる時間が長くなり、ゆっくり吸収されるようになります。

お酒はおいしい食事とともに飲むことを習慣づけましょう。

短い時間に多量に飲まない

様々な身体疾患の発症や、急性アルコール中毒を防ぐために、短時間の多量飲酒はやめましょう。

強いお酒は薄めて飲む

アルコール度数の高いお酒は胃腸への刺激が強いうえに、血中アルコール濃度が速く上昇するので酔いが回りやすく、肝臓への負担も大きくなります。水や炭酸水などで薄めてゆっくり楽しみましょう。

薬を服用した後は飲まない

薬の種類によっては、効果が弱まったり副作用が出ることがあります。飲酒の可否は必ず主治医に確認しましょう。

不安や不眠を解消するための飲酒はしない

不安の解消のために飲酒を続けると、依存症になる可能性が高まります。また、寝る前のお酒は寝つきをよくする一方、眠りが浅くなることから睡眠リズムを乱すなど、睡眠に支障をきたします。

他人へ飲酒を強要しない

妊娠中の人や授乳中の人、20歳未満の人、体質的に飲めない人、飲みたくない人などへ無理な飲酒を勧めることはしてはいけません。

一週間のうち1日以上は飲まない日をつくる

お酒を飲むと、肝臓に中性脂肪が蓄積され、胃や腸など消化管の粘膜も荒れていきます。

これらの臓器の修復のために、眠っている間も肝臓は黙々と働いています。毎日飲み続けることはせず、一週間のうちに1日以上は「休肝日」をつくりましょう。

アルコール依存症に注意!

アルコールは依存性薬物の一つで、脳の機能を破壊します。アルコールを飲まずにはいられなくなってしまうのは、本人の意思や性格の問題ではなく、病気の症状です。

アルコール依存症の主な症状

- 飲みたい気持ちを抑えられない

- 飲酒量を減らそうと思っても、うまくいかない

- 朝から飲んだり、仕事中に隠れて飲んだりする

- 飲酒量を減らしたり飲酒を中断すると、離脱症状(手の震え、発汗、不眠、不安、イライラ感など)がでる

治療のためには周囲のサポートが不可欠です

アルコール依存症は、飲酒を繰り返すうちに脳に変化がおき発症します。意志や性格の問題ではありません。

依存症は「病気」なので治療が可能です。

依存症の初期には、行動や言動に何かしらのサインが見られます。「隠れてお酒を飲む」「どんな状況でも飲もうとする」などが典型的です。しかし、アルコール依存症は「否認の病」と言われるように、自分ではなかなか認めることができません。

依存症は病気なので治療が可能です。本人が自覚を持ち、適切な治療や支援を受けることで回復が期待できます。適切な対処方法を知らなければ状況を悪化させてしまうため、気づいた人が専門機関などへ相談しましょう。まずは相談機関へご相談を。

また、アルコール依存症の治療には長い期間を要し、再発の可能性もあります。周囲の人も、アルコール依存症の正しい知識を持ち、接し方や対応方法を学びましょう。

専門機関や自助グループへ相談しましょう

依存症は「病気」です。本人や家族だけで抱え込まず、早めに専門機関などへ相談しましょう。

アルコール依存症になると、飲酒の量を自分でコントロールできなくなるため、「節酒」しようと思っても、少し飲むと我慢できなくなってたくさん飲んでしまいます。完全に立ち直るためには「節酒」ではなく「断酒」が必要となります。

自分一人でお酒をやめ続けることは難しいため、自助グループ(同じ問題や悩みを抱える個人や家族が自主的に集まり、お互いに励まし合いながら、問題の解決や克服を図ることを目的とした集団)に参加することが有効です。

本人だけでなく、家族が参加できる自助グループもあります。本人や家族だけで抱え込まず、同じ悩みを抱える仲間とつながり、支え合いましょう。

刈谷市内の専門医療機関

刈谷病院(電話0566-21-3511)※予約方法は病院にお問い合わせ下さい。

相談機関

- 愛知県衣浦東部保健所(電話0566-21-9337)平日9時から12時、13時から16時30分

- 刈谷市健康推進課(電話0566-23-9559)平日8時30分から17時15分

- 愛知県精神保健福祉センター「アルコール電話相談」(電話052-951-5015)平日9時から12時、13時から16時30分

- NPO法人刈谷断酒会(角谷:080-5295-5019)

- アルコール健康障害対策(厚生労働省)(外部リンク)

- アルコール健康障害について(愛知県)(外部リンク)

- 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン(外部リンク)

- みんなに知ってほしい飲酒のこと(厚生労働省 広報資料)(外部リンク)

- 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~(厚生労働省)(外部リンク)

- アルコール依存症チェックシート(アルコール依存症治療ナビ)(外部リンク)

- 愛知県依存症治療拠点機関(アルコール健康障害)啓発サイト(外部リンク)

- 依存症対策全国センター(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

保健センター(健康推進課)

〒448-0858

刈谷市若松町3丁目8番地2

電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505

保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。