ロコモティブシンドロームを知っていますか?

ロコモティブシンドロームとは?

ロコモティブシンドローム(運動器症候群、略して 「ロコモ」)は、骨・関節・軟骨・椎間板・筋肉といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をいいます。進行すると日常生活にも支障が生じ、要介護や寝たきりになる危険性が高くなります。

正しい知識を身につけて、早期に予防することが大切です!

どうしてロコモになるの?

以下は、ロコモに関係する要因や症状です。心あたりはありませんか?

- 運動習慣のない生活

徐々に運動器が衰えてしまいます。 - 活動量の低下

エレベーターや自動車の使い過ぎに注意! - やせ過ぎと肥満

やせ過ぎは身体を支える骨や筋肉が弱くなります。

肥満は腰や膝の関節に大きな負担をかけます。 - スポーツのやりすぎや事故によるケガ

スポーツで酷使したり、正しいフォームで行わないと、ダメージを負うことがあります。 - 痛みやだるさの放置

「年齢のせいだから…」と放置していませんか?中には重篤な病気が隠れている可能性もあります。 - 運動器疾患の発症

- 骨粗しょう症:骨が弱くなり、骨折しやすくなります。背中が丸くなったり、身長が縮んできたら注意が必要です。

- 変形性関節症:関節軟骨のすり減りにより、痛みや曲げ伸ばしが十分できなくなります。膝関節や股関節に多く起こります。

- 変形性脊椎症:背骨に負担かかかり、椎間板がすり減ったり、骨の変形が生じます。神経を圧迫すると、脚の痛みやしびれが生じる「脊椎管狭窄症」を引き起こします。

年齢にかかわらず、思い当たる習慣や症状がある場合には、

- 生活習慣を見直す

- 運動習慣を身につける

- 医療機関を受診する

など、適切な対処が必要です。

こんな状態は要注意!ロコチェック

「ロコチェック」を使って、自分がロコモかどうか簡単に確かめることができます。

7つの項目はすべて、骨や関節、筋肉などの運動器が衰えているサイン。

1つでも当てはまればロコモの心配があります。該当項目ゼロを目指してロコトレ(ロコモーショントレーニング)を始めましょう。

※ロコチェックはテストではありません。無理に試して、転んだりしないように注意してください。

- 片脚で立ったまま靴下を履くことができない

- 家の中でつまづいたり、滑ったりすることがたびたびある

- 階段を上がるのに手すりが必要である

- 家のやや重い仕事が困難(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

- 2キログラム程度の買い物をして持ち帰るのが困難(1リットルの牛乳パック2個程度)

- 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

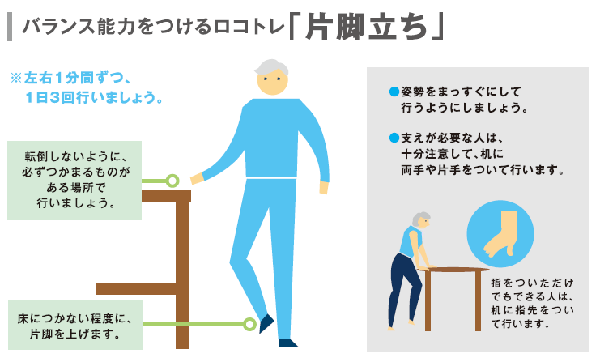

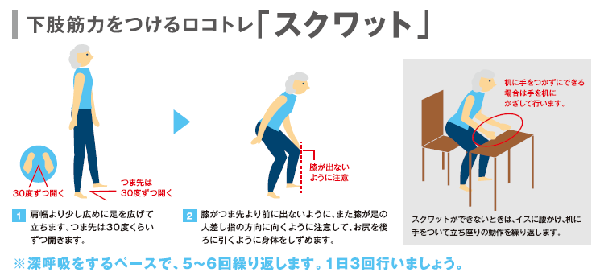

はじめよう!ロコトレ

何歳から始めても効果が期待できるロコトレ。骨や筋肉の量のピークは20~30代です。筋肉や骨は「体は動かすもの」という指令が伝わると、強くなろうとします。合わせて、適切な栄養を摂ることで強く丈夫に維持されます。

上記のロコチェックで、ロコモの心配がある方は、予防のためのトレーニングを始めましょう。

ただし、激しい動きは、体を痛める原因になりますので、過度に負担をかけないことが大切です。

ポイント

- 動作中は息を止めないようにしましょう。

- 膝に負担がかかりすぎないように、膝は90度以上曲げないようにしましょう。

- 太ももの前や後ろの筋肉にしっかり力が入っているか、意識しながらゆっくり行いましょう。

- 支えが必要な人は、十分に注意して、机に手をついて行いましょう。

その他

毎日の生活に「+10(プラステン)の習慣を!」

今より10分多く身体を動かすことが、ロコモの予防につながります。

自転車や徒歩通勤、階段を使う、家事の合間にストレッチ、テレビを見ながらロコトレ、などにトライしてみましょう!

運動をはじめたい人や方法が分からないという人は

げんきプラザや保健センターの集団運動教室を利用して、運動を始めてみませんか?健康運動指導士のアドバイスも受けられます。

食生活でロコモ対策!

ロコモに陥らないためには、メタボややせ過ぎにならないように、食事に気を付けましょう。

1日3回の食事に、主食(ご飯やパン、麺類など)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、副菜(野菜、海藻など)をそろえ、牛乳・乳製品や果物なども組み合わせると栄養バランスがよくなります。1回の食事でそろえることが難しい場合は、1日の食事の中でトータルに、それでも難しい場合は1週間の中で無理のない程度にそろえてみましょう。

献立に変化をつけたり、家族や親しい人たちと一緒に食卓を囲んだり、食べたくなる工夫をしましょう。

「骨」強くする食生活

カルシウム(骨の材料になる):牛乳・乳製品、小魚、緑黄色野菜・海藻類、大豆製品など

ビタミンD(カルシウムの吸収を高める):魚、きのこなど

ビタミンK(骨の質を高める):納豆、緑黄色野菜(小松菜、にら、ほうれんそう)など

※加工食品などに含まれるリン(リン酸塩)は、過剰に摂取するとカルシウムの吸収を妨げます。また、食塩やカフェインの取り過ぎは、カルシウムの尿への排出を促す作用があります。摂り過ぎに注意しましょう!

「筋肉」を強くする食生活

たんぱく質(筋肉の材料になる):肉、魚、卵、乳製品、大豆製品など

ビタミンB6(たんぱく質の分解や合成を促進):マグロの赤身、カツオ、赤ピーマン、キウイ、バナナなど

※エネルギーが不足していると、筋肉を構成するたんぱく質を使ってエネルギーを生み出そうとします。エネルギー源となる炭水化物や資質もしっかり摂りましょう。

関連サイト

このページに関するお問い合わせ

保健センター(健康推進課)

〒448-0858

刈谷市若松町3丁目8番地2

電話:0566-23-9559 ファクス:0566-26-0505

保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。