徳川家康の生母・於大

於大の生涯

享禄元年(1528)、於大は水野忠政と於富の娘として生まれました。

5歳頃まで緒川城(現・東浦町)に住み、天文2年(1533)父忠政が刈谷城を築城し、刈谷に移ったとされています。

14歳になると岡崎城主松平広忠に嫁ぎ、翌年長男竹千代が誕生しました。しかし、父水野忠政の死去、松平家の内紛、近隣の情勢の変化など様々な理由で、於大は竹千代が3歳の時に広忠と離縁となり、水野家へと返されました。この時、岡崎と刈谷の境で於大は輿を止め兄信元の刺客を警戒し、付き従っていた松平家臣に岡崎へ帰るよう勧めました。この於大の機転により、松平家臣は命拾いをしたと伝えられています。

於大は2年ほど椎の木屋敷(刈谷市)に住んだ後、信元の意向により阿久比(阿古屋)の坂部城主久松俊勝へと再嫁しました。俊勝との間には三男三女(四女とも)が誕生しました。その間、松平家に残してきた竹千代は父広忠からも離れ、尾張の織田に捕らわれていました。於大は心を痛め、折々に家臣を遣わし菓子や衣類などを届けたと言われています。竹千代が駿河の今川の下に移送された後も贈り物を送り続けました。

永禄3年(1560)、今川義元が織田信長に討たれたこと(桶狭間の戦い)により、元康(竹千代)は今川を離脱。於大は約15年振りに元康と再会しました。元康は再会を喜び、異父弟に松平姓を与えています。夫俊勝は家康に与し、今川家臣鵜殿氏攻めの功績として上之郷城を拝領しました。その後、俊勝は岡崎城留守居として度々岡崎へ向かい、於大も夫に従ったと推測されています。

天正15年(1587)俊勝は三河国西郡(現・蒲郡市)で死去。俊勝は清田の安楽寺に埋葬され、翌年於大は薙髪し「伝通院」の法号を授かりました。しばらく安楽寺で夫の菩提を弔う日々を過ごしたとされています。文禄3年(1594)於大は「鏡の御影」と呼ばれる母と自分の肖像画を楞厳寺に納めました。

慶長7年(1602)、京都に上って後陽成天皇に拝謁、また豊臣秀吉正室高台院を訪れています。7月末に病に伏し、8月28日(29日)に伏見城で75歳の生涯を閉じました。

於大ゆかりの品

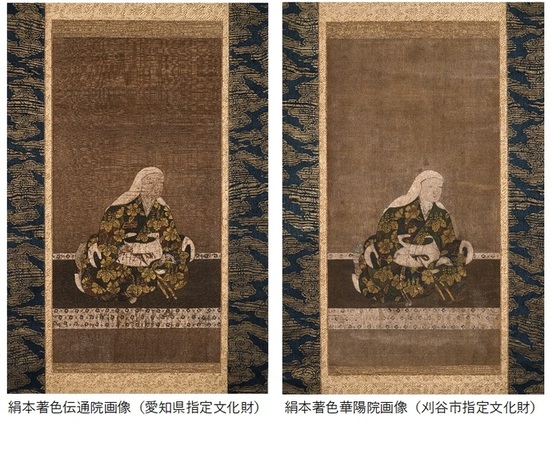

絹本著色伝通院画像(愛知県指定文化財)・絹本著色華陽院画像(刈谷市指定文化財)

別名「鏡の御影」と呼ばれる於大と母華陽院の肖像画です。於大は自身と母の肖像画をそっくりに描かせ、水野家の菩提寺である楞厳寺に納めました。

伝通院調度品(刈谷市指定文化財)

楞厳寺に伝来する於大ゆかりの調度品類。松平広忠から離縁される際、於大が松平家から持ち帰った調度品類として伝わりました。

於大についてさらに詳しく

ビデオ広報かりや「刈谷の歴史をたずねて~徳川家康の生母、於大~」

於大ゆかりの地をめぐりながらわかりやすい解説と映像で、於大の波乱の生涯をたどっていきます。

刈谷偉人伝『徳川家康の生母・於大 知恵と愛情で戦国の世を生き抜いた』DVD (価格:1,000円)

於大の人生がアニメーションになりました。於大の優しさと愛情を感じられる内容となっています。

企画展「姫たちの想い~家康を支えた水野家の女性たち~」図録 ( 価格:1,500円 )

令和5年秋企画展「姫たちの想い」の図録です。於大ゆかりの品々や逸話を紹介するほか、戦乱の世を生きた水野家の女性たちを紹介しています。

於大ゆかりの地「椎の木屋敷跡」の紹介パンフレット

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

歴史博物館

〒448-0838

刈谷市逢妻町4丁目25番地1

電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108

歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。