学芸員のひとりごと 令和元年10月~令和2年3月

アマビエ(3月10日)

ただいま歴史博物館が臨時休館のためご迷惑をおかけしております。

世の中では新型コロナウイルスが話題になっておりますが、SNSではアマビエという江戸時代に現れたとされる半人半魚の妖怪が話題になっています。

1864に現在の熊本県の海上に光輝きながら出現し、豊作を予言したといわれています。同時に「疫病が流行った時には自分の姿を描いた絵を人々に早々に見せよ」と言い残したといわれています。

当時は瓦版、現在はSNSにアップされ、時代は違えど長い期間人々に伝えられるというのは面白いですね。

刈谷ふるさとガイドボランティア養成講座(2月5日)

5日から刈谷ふるさとガイドボランティアの養成講座が始まりました。

本日は参加者全員の自己紹介を行った後、刈谷の原始~古代、中世~近世の講座を行いました。

参加者全員熱心に勉強しておられました。

おさの会の作品展示・実演(1月30日)

昨日から始まったおさの会の展示の様子です。

賑わっています。

今週日曜日までなのでぜひお越しください。

企画展関連イベント「おさの会の作品展示・実演」(1月28日)

1月29日(水曜)から2月2日(日曜)まで、企画展「刈谷の近代化と豊田佐吉・喜一郎」関連イベントとして、おさの会による三河木綿の展示を開催いたします。

また、作品展示だけでなく、織物製作の実演も行います。

ぜひ、伝統ある三河木綿に触れてみてください。

ベーゴマをつくった スキルが5あがった(1月18日)

今日は「刈谷の近代化と豊田佐吉・喜一郎」展のイベント、「特製ベーゴマを作ろう!」の開催日でした。

学芸員Nも作成し、スキルアップしました。

子どもたちに紛れて、刈谷城盛上げ隊も参加!

勝負の行方やいかに…!

展示替えしました(1月10日)

常設展示の近世エリアと近代エリアの展示替えを行いました。

発掘調査によって発見された18世紀の茶碗類など今まで展示していなかったものも展示しています。

ぜひ歴史博物館へお立ち寄りの際は御覧ください。

あけましておめでとうございます(1月4日)

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

歴博も門松がおいてありお正月気分。

学芸員Kは地元の神社でおみくじを引こうとしたら…なんと…!

売り切れでした。

おみくじ売り切れってあるんですね。残念。。

イベント盛りだくさん(12月22日)

今日は豊田佐吉・喜一郎展のギャラリートークに刈谷城盛上げ隊による演武とイベント盛りだくさん。

たくさんのお客様に来ていただき館内はにぎやかでした。

刈谷高校2年生による課題研究(12月19日)

刈谷高校2年生による課題研究をロビーに展示しました。

刈谷のおまつりがよくわかる漫画や刈谷にゆかりのある人物の履歴書などを展示しています。

ぜひ来館の際にご覧ください。

明日から佐吉展(12月13日)

明日から豊田佐吉・喜一郎展

始まりますよー!!!

中学生が職場体験にきています(12月10日)

刈谷東中学の学生3人が職場体験に来ています。

今日は発掘現場の見学と発掘現場から出土した土器洗いを体験しました。

3人ともとても熱心に土器洗いを行ってくれました。

博物館の周辺をゆるーく調査してみました(愛知県上水道)

博物館の西側、逢妻川には「愛知県上水道」と書かれた青い管(パイプ)が架けられています。

「刈谷市の中部・南部にお住いの方はこのお水を飲んでいるんですよ」といったら、驚かれる方もいらっしゃるでしょうか。

実は、刈谷市の水道には刈谷でつくった水(市水)と、愛知県から受け入れている水(県水)の2種類があります。市水は境川から水を取り、主に北部地域を中心に供給されています。県水は、上野浄水場(東海市)で作られ、配水場を通して、工場や各家庭に供給されます。

では、県水はどの川の水を使っているのでしょうか。…逢妻川、境川、矢作川?

答えはなんと、「木曽川」です。木曽川で取った水が、愛知用水をつたって上野浄水場まで流れています。三河地域では刈谷と高浜だけがこの水を使っており、他の碧海3市は矢作川の水を使っています。

愛知県は、尾張と三河という昔の国境線で行政区域や文化も異なっていますが、こと水に関しては「刈谷は尾張とつながりがある」とも言えます。そして今度水を飲むときは、木曽川からの大変な長旅を経て私たちの水が来ていることも思い出していただければと思います。

夜景(12月3日)

日が落ちるのが早くなってきましたが、16時半ごろからこのようにライトアップした博物館をみることができます。

リゾート地のようでとっても素敵です。

ぜひライトアップした博物館へご来館ください。

準備なう(11月26日)

次の企画展の準備をしています。

展示台を移動したりケースの移動をしたり…

なかなかの体力仕事です。

中条遺跡展最終日(11月4日)

本日は中条遺跡展最終日でした。

11時からのギャラリートークには16名とたくさんのお客様に訪れていただき大変感謝しております。

本日最終日ということもあり、中条展の入館者は215名とたくさんの方にみていただけたこともうれしかったです。

古代瓦のストラップつくり(11月2日)

本日は高浜市の鬼師萩原尚先生に来ていただき瓦のストラップ、マグネットつくりを行いました。

みなさんきれいに瓦のマグネットを作成していました。

作成した後は、先生の工房で乾燥させたあと、窯で焼成します。

焼き上がりが楽しみです。

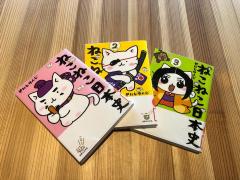

図書コーナー(10月29日)

歴博のエントランスにある図書コーナー。

おすすめはねこねこ日本史です。

それ以外にもたくさんの歴史や刈谷に関する本があるので、ぜひのぞいてみてください。

古代の陶器づくりの技をみよう!体験しよう!(10月26日)

本日は草の頭窯から陶芸家の青山先生に来ていただき、陶芸体験を行いました。

本格的なろくろ体験や、昔の土器、陶器の作り方について学びました。

土器作りに比べろくろを使用するとあまりに早く陶器が作れることにびっくりしました。

本物の土器・陶器をさわろう!(10月19日)

中条遺跡関連イベント「本物の土器・陶器を触ろう!」を行いました。

中条遺跡から出土した遺物を中心に縄文時代から江戸時代までの土器・陶器を触りながら勉強しました。

土器にどのように模様をつけたのか、なぜこんなつくりをしているのか…皆さん興味津々でした。

次回のイベントもおたのしみに。

洗い(10月16日)

刈谷市内で発掘した時に出土した貝や土器を洗っています。

どんなものが出てくるか楽しみです。

中条遺跡展関連講演会(10月13日)

鈴木正貴氏による講演会「重原荘をめぐる中世の館と村」が開催されました。

遺跡で発見される建物跡や溝跡などからどのように中世の集落や社会を復元していくのか、中条遺跡をはじめとする西三河の中世遺跡の具体的な事例から分かりやすく解説され、多くの参加者もとても熱心に聞き入ってみえました。

ペーパークラフト(10月9日)

先週の土曜日からハニワのストラップと土器のペーパークラフトを行っています。

お皿のペーパークラフトは完成しているお皿に絵付けのみでもOkです。

ぜひ中条遺跡出土の土器や常設展示の土器と見比べて作ってみましょう。

ハニワストラップ(10月5日)

お客さまがこんなかわいいハニワストラップを作っていました。

かわいい…

10月5日から…(10月2日)

10月5日(土曜)から簡単工作が変わります。

受付で50円お支払いただくとこんなかわいいハニワのストラップを作ることができます。

ぜひ作ってみましょう。

ほかに無料の工作もありますので、随時更新していきます。

このページに関するお問い合わせ

歴史博物館

〒448-0838

刈谷市逢妻町4丁目25番地1

電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108

歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。