刈谷城築城までのかりや

刈谷が城下町として発展するまで

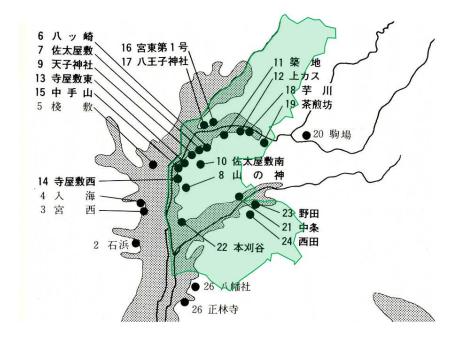

刈谷市域では、衣ヶ浦が北に深く入り込んだ東側に位置していることから、本刈谷貝塚、八ツ崎貝塚、芋川遺跡など碧海台地のへりに沿って古くから集落が形成されていました。

水野氏の刈谷への進出

文明8年(1476)頃、衣ヶ浦を挟んだ西側にあった緒川城(東浦町)の城主であった水野貞守(さだもり)が刈谷に進出して、現在の本刈谷神社の北にあたる場所に城を築きました。これが最初の「刈谷城」です(ここでは後々、説明する現在の刈谷城と区別するため「刈谷古城」とします)。

城といっても館(やかた)程度であったと思われますが、これは衣ヶ浦をめぐる水運を利用した勢力拡大を図ったものだろうと考えられています。

水野忠政・於大・水野勝成の時代

その後、天文2年(1533)にこれまでの城が手狭になったという理由で、現在の亀城公園の地に水野忠政(ただまさ)が築城しました。これが現在の「刈谷城」になります。まだ、この頃は村の形成がされていた程度であったと思われます。

このようにして、刈谷の礎(いしずえ)は築かれました。この後、刈谷は本格的に城下町として発展していきます。

このページに関するお問い合わせ

歴史博物館

〒448-0838

刈谷市逢妻町4丁目25番地1

電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108

歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。